Une approche qualitative de l'entraînement physique footballistique

- xavierblanc

- 29 mars 2023

- 4 min de lecture

Dernière mise à jour : 24 sept. 2025

Le football a progressivement intégré la préparation physique dans les années 1980 en faisant appel à des spécialistes athlétiques de l'endurance pour entraîner les capacités aérobiques des joueurs. Dans les années 1990, la musculation lourde a été introduite pour développer la force maximale des joueurs, souvent soutenue malencontreusement par la prise de créatine. L'objectif était d'avoir des footballeurs plus imposants, notamment pour gérer les duels et jouer le deuxième ballon.

Par la suite, grâce à une analyse plus approfondie des exigences du jeu et une réappropriation de sa préparation physique, le football s'est intéressé au développement spécifique de la capacité et de la puissance aérobiques des joueurs. Cette évolution a conduit, sous l’influence de la préparation physique italienne, au développement des capacités lactiques des joueurs. Cependant, très vite, fort du constat que le football est un sport non-lactique [1], son focus physique s'est déplacé ensuite vers des intermittents VMA (Vitesse Maximale Aérobie). Ces entraînements, qui sont des formes d'entraînement par intervalles popularisés au début des années 1900 dans l'athlétisme, sont utilisés aujourd’hui à intensité la plus élevée possible par leur forme High Intensity Interval Train (HIIT).

En parallèle, la musculation a évolué vers des modalités directes et fonctionnelles de développement de la puissance musculaire, avec l'intégration d'exercices prophylactiques de Core Training. Cette évolution a été motivée par le souhait d’arrêter de développer hypertrophiquement des joueurs, car d’une part, « leur massivité » a provoqué nombre de blessures et, d’autre part, la force acquise ainsi a détérioré leur niveau de vitesse, ce qui a compromis de nombreuses carrières.

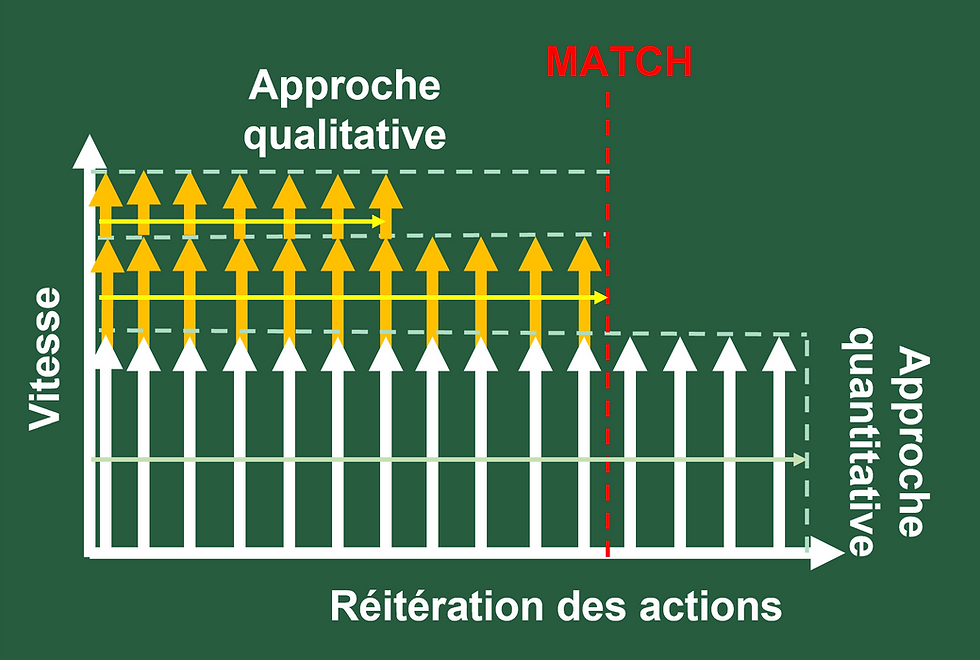

Ce qui est commun à toutes ces évolutions, c'est qu'elles s'inscrivent dans une approche quantitative ou travail en volume. Certainement parce que comme un match dure 95mn, il y a la peur atavique de ne pas le « tenir » ou moins que l'adversaire. Sûrement aussi parce que les plus grandes distances parcourues en match se situent entre 70 % et 90 % de la VMA, ce qui laisse penser que c'est ce niveau de vitesse qui doit être prioritairement développé.

Depuis une dizaine d'années, le football devient de plus en plus intensif. Si les distances parcourues restent plus ou moins les mêmes, les intensités de déplacement augmentent sans cesse. Pour répondre à cette évolution ou l'assumer, les préparateurs physiques footballistiques (PPF) intensifient, comme précédemment mentionné, les intermittents VMA. Ceci tout en sachant que cette stratégie de développement physique est par définition limitée par plafond de verre parce qu’elle ne stimule pas la vitesse par la vitesse, mais par l’endurance, donc par des stimulations pas assez intensives.

Cela signifie que les PPFs privilégient le développement des qualités aérobiques des joueurs. Mais cela ouvre la porte au trop faire-faire puisque l’on ne fixe pas de valeurs limites de VO2max à atteindre. C’est ce qui explique que tant que les joueurs ne sont pas trop fatigués ou trop blessés... eh bien, on continue à effectuer des intermittents VMA même si cela n'est pas/plus nécessaire. Cette stratégie produit des joueurs capables de « tenir » sans aucun problème leur match à une vitesse que l'on estime dans le milieu comme hautement intensive. Cette croyance permet à la littérature spécialisée et aux logiciels de captation des efforts d’assimiler des vitesses égales ou supérieures à 25Km/h à des sprints. Pourtant, en toute objectivité, c'est un niveau de vitesse très bas puisqu’il est beaucoup plus proche de la vitesse d'un marathonien que celle d’un sprinter de niveau local.

De plus, par son besoin de spécificité, ce type d'entraînement intermittent VMA prend beaucoup de temps d'entraînement alors que celui-ci est une ressource très rare dans le football. Pour des raisons d’efficience, on y intègre des composantes technique ou d'explosivité, ce qui provoque des interférences négatives. La place occupée par ces intermittents VMA font que les fibres rapides des joueurs sont rarement stimulées ou pas assez pour élever leur niveau de vitesse.

De surcroît, la stratégie d'entraînement en volume est fort coûteuse en termes de récupération métabolique et hormonale. Cela péjore l'alacrité des joueurs en générant des équipes hypoénergétiques, ou fatiguées. Paradoxalement, on a tendance à entraîner davantage ces équipes pour les « réveiller », alors qu’il s’agit de les laisser récupérer et même se régénérer, créant ainsi un cercle vicieux en entraînant la méforme des équipes plutôt que leur forme.

Le tout m’incite à penser que le temps de l'approche quantitative est révolue sachant qu’elle peut être remplacée avantageusement par l'approche qualitative. Surtout que l'on remarque aujourd'hui que les équipes qui gagnent sont les équipes qui courent le moins, mais plus vite séquentiellement. Ceci sans aucun doute grâce au fait que comme leurs qualités technico-tactiques-mentales leur permettent de mieux lire et d'animer le jeu qu'hier, cela exige physiquement d’eux des déplacements plus rapides afin d'être bien placé pour jouer le ballon.

Ces réflexions m’ont incité à adopter l'approche qualitative pour entraîner le physique footballistique, c’est-à-dire avoir le souci d’élever qualitativement en premier lieu la vitesse des mouvements pour seulement ensuite en étendre quantitativement la réitération.

[1] Le football est non-lactique comme le prouve les niveaux de 5mmol de lactate des secondes mi-temps. Ce faible niveau s’explique parce qu’entre deux efforts les joueurs métabolisent leurs lactates grâce à leur niveau de Vo2max compris ici comme la faculté de récupération inter-effort. Collectif sous la direction d’Alexandre Dellal, De l’entrainement à la performance en football, Edition De Boeck, 2008. p.9.

Commentaires