L’entraînement de la faculté de récupération inter-effort des joueurs

- xavierblanc

- 27 mai 2025

- 15 min de lecture

Dernière mise à jour : 16 sept. 2025

Dans le football, la consommation maximale d'oxygène (Vo2max) est l’Indicateur de la qualité aérobique d’un joueur. Elle est inférée à partir de la Vitesse Maximale Aérobie (VMA) selon la formule Vo2max = 3,5 VMA. Cette VMA, que l’on exprime en Km/h, se mesure sur le terrain par des tests continus (Cooper de 12mn ou de 6mn…) ou progressifs (Yo-Yo test ou VamEval…). On utilise alors le niveau de VMA pour calibrer les intensités des exercices intermittents aérobiques. Cependant, cette utilisation footballistique de la VMA présente des limites.

En particulier, le seuil VMA nous informe dynamiquement en rien sur comment le joueur utilise sa filière aérobique pour performer. Pourtant, cette information devient critique vu les phases d'effort footballistique intense, qui alternent avec des périodes de récupération, de plus en plus saccadées. Cela oblige chaque préparateur physique footballistique (PPF) à investiguer la Chose en la réfléchissant. Je propose de le faire en assimilant les qualités aérobiques d’un joueur à sa faculté de récupération inter-effort parce qu’au final, c’est elle qui détermine la capacité de réitération des efforts footballistiques.

Pour mener à bien cette réflexion, cet écrit se subdivise en une première partie qui, après une brève introduction sur l’intermittent VMA, discute des limites de cette approche VMA pour développer les qualités aérobiques des joueurs. Sa deuxième partie présente les indices de la fréquence cardiaque (FC) dans l’entraînement intermittent afin que les PPFs aient les indicateurs d’effort pour savoir en quoi et comment préserver ou développer la faculté de récupération. Sa troisième partie conclusive et pragmatique est une application concrète de l’utilisation de ces indicateurs lors d’un intermittent de 6mn de 15/30.

Partie 1. Le calibrage des intermittents par la VMA

Les intermittents VMA

Les entraînements intermittents consistent à alterner des périodes d’effort intense et de récupération. Ils sont dits VMA car l’intensité de l’effort est calibré en % de VMA. Les plus connus sont les 30/30, 15/30 et le 5/15 [1].

- Le 30/30, dont l’objectif est d’améliorer la VMA et la capacité aérobique (CA), consiste à 30s d’effort à 100-105% VMA avec une récupération de 30s de footing lent ou de marche

- Le 15/30, dont l’objectif est de stimuler le système aérobie avec une sollicitation plus intenses mais plus courte que le 30/30, consiste à 15s d’effort à 105-110 % VMA avec une récupération de footing lent ou de marche

- Le 5/15, dont l’objectif est de développer la puissance anaérobie alactique (PA) et la capacité à répéter des sprints courts, consiste à 5s d’effort à 120-130% VMA avec une récupération de footing ou de marche

Les limites de la VMA

La VMA reflète la vitesse motrice à laquelle un joueur consomme sa Vo2max. Mais deux joueurs ayant une VMA similaire peuvent présenter des profils de récupération très différents, traduisant des Vo2max inégalement exploitées. Cela nous indique que la valeur VMA ne tient pas compte des variations individuelles de la récupération cardiovasculaire des efforts déterminée par l’impact de la fatigue cumulée et de la spécificité des efforts intermittents, des états de l’environnement et hydrique des joueurs, de leur motivation à l’effort, « soit la capacité à se faire mal, sans se faire du mal », de leur rendement énergétique gestuel ou encore de leurs états d’alacrité…

Ainsi, il fut un temps pas si ancien où l’on pensait que plus une VMA, respectivement une Vo2max, était élevée, plus les joueurs étaient endurants. Or, cette corrélation positive a été contredite dans les faits, puisque les vainqueurs des épreuves aérobiques ne sont pas nécessairement ceux qui possèdent la VMA la plus élevée, mais ceux qui arrivent à tenir le plus longtemps son intensité. Dans le football, ce qui importe n’est donc pas l’indication trop grossière du niveau de VMA/Vo2max, mais l’état de la faculté de récupération inter-effort des joueurs au cours d’un match. Ceci afin d’expliquer en quoi le joueur n’arrive plus à un moment donné à maintenir qualitativement et quantitativement la réitération de ses efforts. Cette explication va alors servir à savoir comment retarder l’apparition de ce moment critique.

De plus, si le calibrage des charges physiques de l’entraînement devrait être, selon une gestion ondulo-pointilliste, quotidien, on utilise les valeurs de test VMA de début de phase de préparation pour calibrer les intensités pour les semaines d’entraînement suivantes. Cela présuppose que les VMA des joueurs n’évoluent pas positivement en cours de préparation, alors que c’est son but. Cette VMA « n’est donc pas fixée dans le marbre » en variant continuellement d’heure en heure jusqu’à présenter une différence de plus de 1 km/h lors d’une même journée, soit une variation quotidienne de plus de 5% par rapport à la valeur de test.

Comme la VMA ne dit pas tout sur la capacité à maintenir une intensité élevée ou à répéter des efforts, c'est là qu'intervient la Réserve de Vitesse Aérobie (RVA). En effet, imagions un joueur avec une VMA de 18 km/h qui se déplace à 15 km/h ou 16 km/h. Il n’est pas à 100% de sa VMA, mais il travaille à une certaine intensité. C’est là qu’intervient le concept RVA qui résulte de la différence entre une VMA et la vitesse de déplacement. Il s’utilise pour déterminer l'intensité d'entraînement relative à la capacité maximale en proposant une équivalence entre le pourcentage de la Fréquence Cardiaque de Réserve (FC Réserve = FCmax - FC repos) et le pourcentage de la VMA. Cela signifie qu'un entraînement à X% d’une FC de Réserve correspondrait à peu près à X% d’une VMA.

Cette RVA permet d'adapter les intensités d'entraînement de manière plus fine pour chaque joueur, en tenant compte non seulement de leur VMA, mais aussi de leur capacité à « utiliser » cette VMA sur des efforts prolongés ou répétés. La RVA peut ainsi aider à cibler l'entraînement de la CA à maintenir un pourcentage élevé de cette VMA sur la durée sans tomber dans un entraînement lactique.

Pour éviter cette situation, il faut d'abord saisir la notion de lactate et de seuils lactiques [2]. Pendant l'effort, le corps produit de l'énergie en dégradant du glucose et du glycogène. Ce processus produit du lactate. Le lactate n'est pas « le diable » qui cause la fatigue, mais plutôt un indicateur de l'intensité de l'effort sachant que le corps est capable de recycler et d'utiliser ce lactate comme carburant.

Le seuil lactique 1 (SL1), ou le seuil aérobie, est l'intensité d'exercice à laquelle la production de lactate commence à augmenter légèrement, mais où le corps est encore capable de l'éliminer ou de le recycler au même rythme qu'il le produit. Le taux de lactate dans le sang reste stable et bas. Cette intensité, que l’on peut tenir très longtemps, est celle de l'endurance fondamentale, soit l'intensité qui nous permet de converser tout en courant.

Le seuil lactique 2 (SL2), ou le seuil anaérobie, est l'intensité à laquelle la production de lactate dépasse la capacité du corps à l'éliminer ou le recycler. Le taux de lactate dans le sang commence à s'accumuler de manière exponentielle, entraînant une acidification musculaire et une sensation de brûlure et de fatigue rapide. C'est le point où « le joueur est dans le rouge ». Il ne peut maintenir cette intensité que pendant une durée limitée (quelques minutes selon le niveau).

Plutôt que de se baser uniquement sur un pourcentage de la FCmax théorique, les zones de fréquence cardiaque basées sur les seuils lactiques sont individualisées et physiologiques. Elles sont généralement déterminées par des tests en laboratoire (avec prélèvement sanguin pour mesurer le lactate) ou des tests de terrain spécifiques.

Sur cette base, il y a les seuils suivants :

- La zone 1 (Très Facile / Récupération soit de 50% à 60% de la fréquence cardiaque max) : En dessous du SL1. Le corps utilise principalement les graisses comme carburant. Très faible production de lactate, entièrement recyclé.

- La zone 2 (Endurance Fondamentale soit de 60 % à 70% de la fréquence cardiaque max) : Entre le SL1 et le SL2. Le corps utilise un mélange de graisses et de glucides. La production de lactate augmente, mais est toujours équilibrée par son élimination. C'est l'intensité idéale pour développer l'endurance de base.

- La zone 3 (CA au seuil non lactique soit de 70% à 80% de la fréquence cardiaque max). On se trouve ici au niveau du SL2 puisque c'est la limite où le lactate commence à s'accumuler rapidement. L'effort est difficile à maintenir longtemps. L'entraînement dans cette zone vise à repousser le SL2 pour pouvoir maintenir des intensités élevées plus longtemps.

- La zone 4 (Puissance Aérobie / VO2max au seuil lactique soit de 80 à 90 % de la fréquence cardiaque max) : C’est au-delà du SL2 puisque l'effort est très intense et ne peut être maintenu que quelques minutes. L'objectif est d'améliorer la VO2max.

- La zone 5 (PMA (VO2max)) soit de 90 à 100% de la fréquence cardiaque max). L’intensité est maximale avec une production de lactate très élevée et l'accumulation rapide. Par définition, cela concerne les efforts très courts et intenses.

Ces zones permettent de cibler spécifiquement les adaptations recherchées soit améliorer l'endurance, repousser le seuil de fatigue ou augmenter la puissance aérobie. Un SL2 qui se déplace vers des intensités plus élevées est alors un signe concret d'amélioration de l'endurance.

En résumé, si la VMA est un bon indicateur de la PMA, la RVA et les seuils lactiques avec leurs zones de FC associées offrent une vision plus fine et dynamique de la capacité d'un joueur à gérer et à répéter les efforts. Dans cette réflexion, calibrer et piloter des intermittents par la seule VMA, respectivement par la VO2max, n’est performativement pas satisfaisant. Ce seuil manque de spécificité pour atteindre efficacement et avec efficience les objectifs de développement des capacités aérobiques. Pour y remédier, je propose d’adopter les indices de la fréquence cardiaque (FC) à l’effort.

Partie 2. Le calibrage des intermittents par les indices de la fréquence cardiaque

Le rôle de la fréquence cardiaque dans l’effort intermittent

La FC reflète l'adaptation du système cardiovasculaire à l'effort. Dans cette perspective, plus un joueur est aérobique, plus sa FC se stabilise rapidement après un effort intense et plus sa pente de récupération est raide. Cette FC a l’avantage d’être un indicateur objectif de la forme, donc indépendant de l’influence de la motivation à l’effort.

Pour réfléchir avec encore plus de sagacité, il semble nécessaire d’introduire ici la notion de variabilité de la fréquence cardiaque (VFC). Elle correspond à la variation du temps entre deux battements de cœur consécutifs, mesurée en millisecondes. Par exemple, même si un cœur bat à 60 BPM, cela ne veut pas dire qu’il y a exactement 1 seconde entre chaque battement. Les intervalles varient légèrement et c’est cette variation qu’on appelle variabilité cardiaque.

Si j’évoque cette VFC, c’est parce qu’elle reflète l’activité du système nerveux autonome, qui régule automatiquement les fonctions corporelles comme la respiration, la digestion et bien sûr… le rythme cardiaque. Une VFC élevée est généralement associée à une bonne récupération, un corps détendu, et une forte dominance du système nerveux parasympathique. Une VFC faible indique souvent du stress, de la fatigue, ou une dominance du système nerveux sympathique, ce qui augmente les risques de blessure ou de baisse de performance. Elle permet aussi d’ajuster le paramétrage des intensités des séances.

Elle se mesure par des ceintures cardio compatibles (Polar H10...), des montres connectées (Garmin, WHOOP, Oura, Apple Watch…) ou des applications dédiées telles que HRV4Training, Elite HRV… On peut aussi la mesurer le matin au réveil, dans les mêmes conditions chaque jour, pour avoir des données comparables. La VFC varie naturellement selon l'âge, le niveau d'entraînement, le stress, la qualité du sommeil, l'alimentation... Une baisse ponctuelle n’est pas inquiétante, car c’est la tendance sur plusieurs jours qui compte.

Ces facteurs de variabilité signifient qu’en termes de suivi, la comparaison de la qualité de la faculté de récupération entre les joueurs n’est pas pertinente. Par contre, il est très utile de comparer les états d’un même joueur à plusieurs moments selon une comparaison diachronique. Ces états sont perceptibles par la pente de décroissance de la FC et plus particulièrement des moyennes de cette dernière, de ses médianes, et de ses écarts-types ainsi que du profil de décrémentation de la FC en cours d’exercice.

La pente de décroissance de la fréquence cardiaque

Après chaque phase d'effort, le cœur ralentit progressivement. Ce ralentissement est ce qu’on appelle la décroissance de la fréquence cardiaque. Graphiquement, elle diminue au fil du temps pendant la récupération. Son indicateur est le nombre de battements par minute (BPM). La mesure de la pente de cette décroissance des pulsations cardiaques post-effort (Heart Rate Recovery, HRR) indique la rapidité avec laquelle la fréquence cardiaque diminue après un exercice intense.

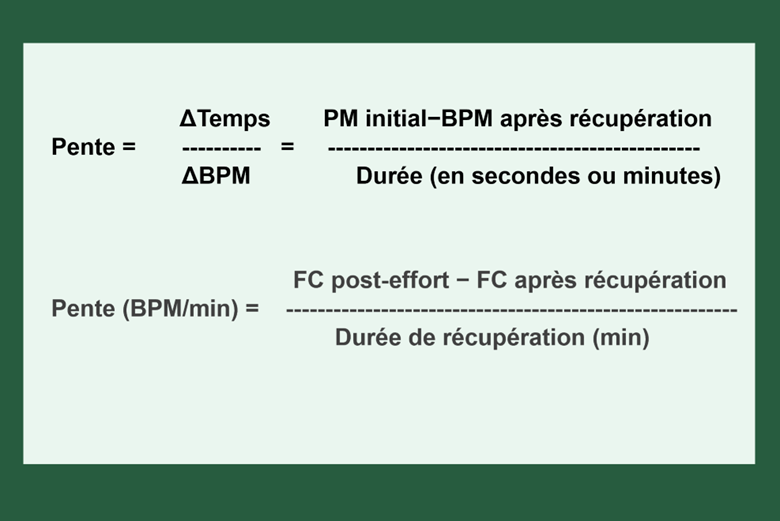

Cette pente se calcule selon les formules de l’image ci-contre. Une pente plus forte révèle que les battements du cœur redescendent vite, ce qui est le signe d’une bonne récupération. Une pente plus faible signifie une récupération plus lente due à de la fatigue, du stress ou une mauvaise condition physique.

Selon Pedro Leal [3], cette HRR reflète principalement la réactivation du système nerveux parasympathique [4], responsable de la récupération rapide post-exercice. Il est à noter que la HRR initiale (dans les 30 premières secondes) est indépendante de l’âge ou de l’intensité de l’exercice.

Les personnes entraînées ont généralement une HRR plus marquée (leur cœur ralentit plus vite), car leur corps est plus efficace pour revenir à l’état de repos. Il est à noter qu’une HRR faible après 1 minute d’exercice est un indicateur de mortalité. Le seuil critique est une diminution de < 12 BPM une minute après l’effort. En dessous, cela signifie que notre vie est en danger [5]. Pour l’évaluer, le test de Ruffier-Dickson semble le plus pragmatique en étant simple, économique et reproductible. Il consiste à mesurer le pouls par minute avant, juste après, et une minute après 30 flexions des jambes.

Sur cette base, deux indices ont été créés, selon la légende : P1 = nombre de pulsations au

repos par minute, P2 = nombre de pulsations par minute juste après l’effort et P3 = nombre de pulsations par minute après 1 mn de récupération, soit l’indice de Ruffier ((P1 + P2 + P3) - 200 / 10) et l’indice de Dickson (((P2-70) + 2(P3-P1)) /10) ce qui donne les tableaux d’évaluation ci-contre :

Le type de récupération active ou passive a peu d’impact sur la HRR. Par contre, elle est plus marquée si le joueur récupère en position allongée. Les exercices modérés continus entraînent une HRR plus prononcée que les sprints répétés ou des exercices intermittents. Elle a une corrélation négative avec l’indice de masse corporelle (IMC) selon la logique qu’un mauvais rapport corporel poids/puissance entraîne une dépense énergétique plus importante pour jouer.

La moyenne des pentes de décroissance de la fréquence cardiaque

La moyenne des pentes résume l’efficacité globale de la récupération sur toute la session d’un exercice. Imaginons 3 phases de récupération :

1ère pente : (180 - 140) / 2 min = 20 BPM/min

2e pente : (175 - 145) / 2 min = 15 BPM/min

3e pente : (170 - 150) / 2 min = 10 BPM/min

Moyenne des pentes = (20 + 15 + 10) / 3 = 15 BPM/min

Moyenne des pentes de décroissance | Interprétation |

Haute (le cœur ralentit rapidement) | Bonne récupération, cœur entraîné, bonne condition physique |

Faible (le cœur reste élevé longtemps) | Fatigue accumulée, stress, surentraînement ou déshydratation |

Cette moyenne donne une idée globale de la vitesse moyenne de récupération. Mais à elle seule, elle ne dit pas si cette phase est stable ou erratique. Ce que l’analyse de la médiane des pentes peut nous indiquer.

La médiane des pentes de décroissance de la fréquence cardiaque

Si on mesure, après chaque répétition d’effort, la vitesse à laquelle la FC redescend, on obtient une série de pentes décroissantes selon l’exemple 20, 18, 17, 13, 9 BPM/min. La médiane est alors la valeur centrale selon l’exemple suivant :

Moyenne : (20 + 18 + 17 + 13 + 9) / 5 = 15.4

Médiane : valeur du milieu une fois trié → 17

La médiane (17 BPM/min) nous informe que la moitié des récupérations sont plus rapides, et l’autre plus lentes. Supposons cette fois que la mesure la FC après chaque phase d’effort donne l’exemple 178, 176, 174, 174, 170 BPM/min.

Moyenne = 174.4

Médiane = 174

Ici, la médiane donne la fréquence cardiaque « typique » atteinte pendant l’effort, sans être biaisée par une répétition particulièrement intense (par exemple 178). En résumé, l’utilisation de la médiane aide à détecter les « vraies tendances » de l’évolution de la fréquence cardiaque à l’effort même si une récupération est anormalement rapide ou lente.

L’écart-type des pentes de décroissance de la fréquence cardiaque

L’écart-type mesure la variabilité des pentes d’une récupération à l’autre. Il nous informe si le joueur reste constant dans sa récupération.

Écart-type faible | Écart-type élevé |

Récupérations régulières | Récupérations instables |

Le cœur ralentit toujours à peu près à la même vitesse | Parfois le cœur ralentit vite, parfois lentement |

Le tout se résume ainsi

Indicateur | Faible valeur | Forte valeur |

Moyenne des pentes | Récupération lente | Récupération rapide |

Écart-type | Récupération régulière | Récupération instable |

Médiane | Vitesse typique de récupération | (à comparer à la moyenne) |

La décrémentation des pentes de décroissance de la fréquence cardiaque

Cette décrémentation signifie que les pentes de décroissance de la fréquence cardiaque deviennent de plus en plus faibles au fil des phases de récupération. Le design de cette décrémentation permet de suivre l’évolution de l’état d’entraînement et de détecter une régression ou une amélioration. Autrement dit, le rythme cardiaque redescend de moins en moins vite après chaque phase d'effort. Elle nous indique alors comment le corps récupère au fil des répétitions, sachant que plus l’effort se poursuit, plus il y a l’apparition des facteurs péjorant suivants :

Une fatigue cardiovasculaire progressive

- Le système nerveux autonome (surtout parasympathique) a du mal à ralentir le cœur.

- Le cœur reste plus longtemps à un rythme élevé.

Une accumulation de stress physiologique

- Métabolites, lactate, déshydratation, etc. perturbent la régulation du rythme cardiaque.

Un surmenage ou un déséquilibre effort-récupération

- L’intensité des efforts est trop élevée ou les pauses trop courtes.

Un déficit de condition physique

- Un joueur peu entraîné aura du mal à maintenir des pentes de récupération élevées sur plusieurs répétitions.

Exemple

Répétition | BPM après effort | BPM après 2 min | Pente décroissante (BPM/min) |

1 | 180 | 140 | 20 |

2 | 178 | 144 | 17 |

3 | 176 | 150 | 13 |

4 | 174 | 155 | 9 |

On voit en bleu sur l’illustration jointe une décrémentation nette des pentes : 20 → 17 → 13 → 9. Cela montre à quel point la récupération devient de moins en performante à chaque répétition. J’y ai rajouté une ligne de décrémentation rouge qui montrerait des progrès ultérieurs.

Observation | Interprétation |

Décrémentation lente et modérée | Fatigue normale → le corps s’adapte à l’effort |

Décrémentation rapide et importante | Surcharge, mauvaise récupération, risque de surentraînement |

Pentes très basses dès les premières récupérations | Niveau de condition insuffisant ou mauvais échauffement |

Pentes irrégulières | Inconstance de l’effort ou instabilité physiologique (stress, pathologie, etc.) |

Partie 3. Application pratique

Les réflexions précédentes donnent la grille d’analyse d’entraînement suivante

Pente de Décroissance Cardiaque (HRR)

- Pente élevée (>15 BPM/min) : Bonne récupération (système parasympathique actif).

- Pente faible (<12 BPM/min) : Fatigue, stress, ou surentraînement.

- Seuil critique : <12 BPM après 1 min (alerte santé).

Variabilité de la Fréquence Cardiaque (VFC)

- VFC élevée : Bonne adaptation à l’effort.

- VFC basse : Fatigue accumulée ou stress (ajuster la charge d’entraînement).

Statistiques des Pentes (Moyenne, Médiane, Écart-type)

Moyenne : Vitesse globale de récupération.

Médiane : Tendance centrale

Écart-type :

- Faible : Récupération stable.

- Élevé : Inconstance (fatigue ou stress ponctuel).

Décrémentation des Pentes

Si les pentes diminuent progressivement (ex. 20 → 17 → 13 → 9 BPM/min), la récupération se dégrade possiblement à cause d’une fatigue cardiovasculaire, d’une intensité trop élevée, ou d’une récupération insuffisante.

Ces indices pilotent les séances intermittentes selon les propositions suivantes

Adapter les Charges

Si la décrémentation est rapide :

- Réduire l’intensité ou augmenter les temps de récupération.

- Privilégier la récupération active (footing léger à 60% FCmax).

Si les pentes sont stables

- Augmenter progressivement le nombre de répétition

Optimiser la Récupération

- Position allongée : Améliore la HRR de 10-15% vs. debout.

- Hydratation : Une déshydratation de 2% réduit la HRR de 20%.

- Gestion du stress : Techniques de respiration (cohérence cardiaque) pour booster la VFC.

Surveillance Individuelle

- Comparaison diachronique : Suivre l’évolution des médianes/écarts-types.

- Si HRR < 12 BPM/min ou VFC en baisse > 10% : Journée de récupération.

La simulation d'une séquence de 6mn d’intermittent 15/30

L’objectif de cette simulation est de proposer une séance type d’intermittent, puis d’interpréter cette séance au travers des indicateurs de récupération cardiaque (HRR, moyenne, médiane, écart-type, décrémentation des pentes).

Le format de simulation est des efforts de 15 secondes d’effort à haute intensité, suivi de 30 secondes de récupération active (marche ou jogging léger selon une durée de 6 minutes = 8 cycles complets (car chaque cycle = 45s).

Les données simulées donnent :

Répétition | FC max (fin des 15s) | FC après 30s de récupération | Pente (BPM/min) |

1 | 178 | 148 | (178−148) / 0.5 = 60 |

2 | 176 | 150 | 52 |

3 | 174 | 152 | 44 |

4 | 172 | 154 | 36 |

5 | 170 | 156 | 28 |

6 | 168 | 158 | 20 |

7 | 166 | 158 | 16 |

8 | 164 | 160 | 8 |

Analyse interprétative :

Moyenne des pentes :

- (60 + 52 + 44 + 36 + 28 + 20 + 16 + 8) / 8 = 33 BPM/min

- Interprétation : Moyenne encore acceptable, mais montre une nette chute de la qualité de récupération à mesure que l’effort se répète.

Médiane des pentes :

- Triées : 8, 16, 20, 28, 36, 44, 52, 60 → Médiane = (28 + 36)/2 = 32 BPM/min

- Interprétation : Médiane ≈ Moyenne → Pas de valeurs aberrantes, la récupération suit une tendance régulière de fatigue progressive.

Écart-type :

- Calcul (approx.) = 17.5 BPM/min

- Interprétation : Écart-type élevé → Variabilité importante dans la récupération, signe d’un système cardio autonome de plus en plus sollicité.

Design de la décrémentation :

- Les pentes chutent de 60 à 8 BPM/min → décrémentation nette et rapide

- Interprétation : Cela indique une fatigue cardiovasculaire accrue, difficulté du parasympathique à reprendre le contrôle → Risque de surcharge si la séance se prolonge.

Cette analyse peut déboucher pour un PPF sur les interventions suivantes

1. Ne pas dépasser 8 répétitions pour ce joueur à ce moment de la saison ou de la journée.

2. Allonger les récupérations (ex : 45s au lieu de 30s) si la décrémentation est trop forte sur les dernières répétitions

3. Intensifier les séances aérobiques pour développer la capacité et la puissance aérobiques par des séances isolées si nécessaire

4. Accentuer les mesures de régénération et de récupération en visant à une homéostasie nerveuse par activation du nerf vague pour renforcer le système nerveux parasympathique.

5. Mesurer la VFC le matin pour croiser avec ces pentes et ajuster les charges.

6. Observer la tendance diachronique : refaire ce test sur plusieurs jours pour identifier les progrès ou les signes de surentraînement.

[1] Pour ordrer, si nécessaire et si besoin, son savoir sur les différentes filières énergétiques ainsi que sur leurs notions de capacité et de puissance, lire Michel Pradet, La préparation physique, INSEP-Edition, 1996, Paris ou encore Jacques Poortmans avec la collaboration de Nathalie Boisseau, Biochimie des activités physiques et sportives, Editions De Boeck Supérieur, 2017 et W. Larry Kenney, Jack H. Wilmore, David L. Costill, Physiologie du sport et de l’exercice, 5e édition, Editions de Boeck Université, 2013.

[2] L. Messonnier et H. Dubouchaud, Le lactate : sa cinétique, son métabolisme, ses relations avec la performance et ses controverses, Dans Movement & Sport Sciences 2010/2 (n° 70), pages 21 à 30, Éditions EDP Sciences, mars 2010

[3] Pedro Léal, La récupération de la fréquence cardiaque après l’effort, Médecine du sport, Université de Lausanne, 2017.

[5] Imai, K., Sato, H., Hori, M., Takeda, N., & Nakao, M. (1994). Heart rate recovery after exercise: a novel physiological parameter of autonomic nervous system activity. American Journal of Cardiology, 74(4), 384–385. 1994.

[4] Cole, P. L., Blackstone, E. H., Pashkow, F. J., Snader, C. E., & Lauer, M. S. Heart-rate recovery after maximal exercise as a predictor of all-cause mortality. The New England Journal of Medicine, 341(18), 1351–1357. 199. Jouven, X., Empana, J. P., Schwartz, P. J., Desnos, M., Courbon, D., & Ducimetière, P. (2005). Heart rate recovery after exercise in a large community-based cohort. Circulation, 112(12), 1901–1908. 2005.

Commentaires