La vigilance cognitive ; un élément clé de la préparation physique footballistique

- xavierblanc

- 9 mai 2025

- 7 min de lecture

Dernière mise à jour : 16 sept. 2025

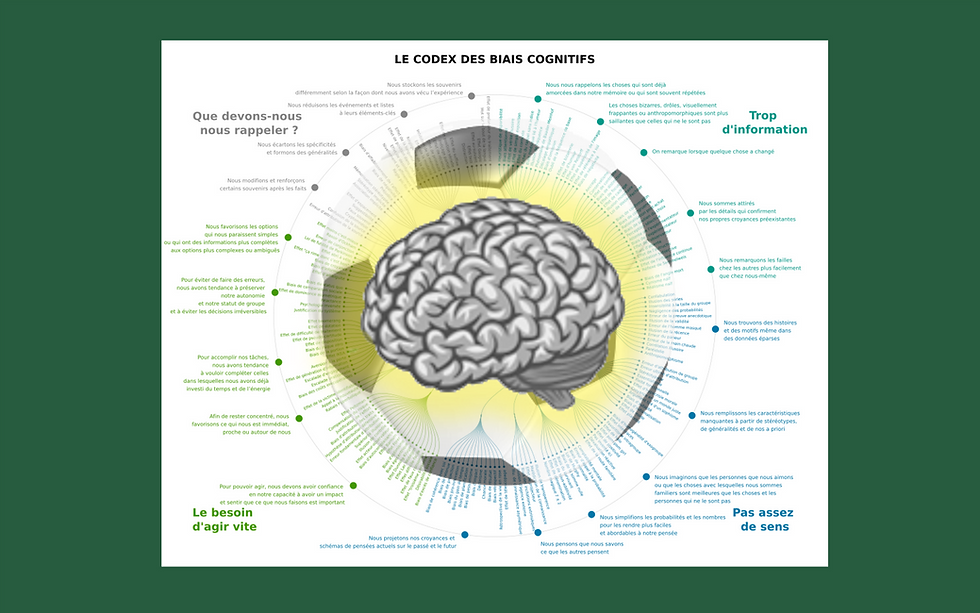

Dans l'arène de la préparation physique footballistique, où la science rencontre l’expérience du terrain, un danger insidieux se tapit dans l'ombre : les biais cognitifs définis comme une « distorsion dans le traitement d'une information, susceptible de fausser le raisonnement et le jugement » [1].

Ces raccourcis mentaux, de nature inconsciente, peuvent compromettre les qualités de l’apprentissage, de l’enseignement, de l’appropriation, de la compréhension, de la réflexion, de la réception, de l’application, de la concrétisation, de l’opérationnalisation, de l’assimilation, de l’acceptation, de l’implémentation des entraînements physiques footballistiques.

Objectiver son savoir en reconnaissant et comprenant ces pièges de l'esprit est alors une compétence nécessaire pour que les préparateurs physiques footballistiques (PPF) puissent prendre des décisions d’intervention éclairées. Pour ce faire, je propose de lister les biais qui peuvent potentiellement, selon mon expérience du terrain, perturber la qualité d’une préparation physique footballistique. Puis de discuter de leur possibilité d’atténuation.

Le biais de confirmation : voir et comprendre ce que l'on veut bien comprendre et voir !

L'un des biais les plus répandus est le biais de confirmation. Il pousse les PPFs à privilégier les informations qui confirment leurs croyances préexistantes et à ignorer ou minimiser celles qui les contredisent. Dans le contexte de la préparation physique footballistique, cela peut se traduire par un PPF qui ne voit que les succès d'une méthode qu'il affectionne, même si les données objectives suggèrent le contraire.

Par exemple, un PPF convaincu de la supériorité d'une certaine modalité de pliométrie pourrait interpréter les améliorations de la vitesse de ses joueurs comme une preuve de sa pertinence, alors qu’une vitesse plus élevée peut provenir d'autres facteurs. Ce biais peut freiner l'adoption de nouvelles approches plus performantes.

Le biais d’autorité : par définition, les « guru » ont très rarement raison !

Le biais d'autorité rend excessivement influençable par les affirmations des figures perçues comme expertes, même si leurs affirmations ne sont pas toujours étayées par des preuves solides. Dans le football, cela peut se manifester par une adhésion aveugle aux méthodes d'entraînement d'un PPF d’une équipe qui gagne ou qui a gagné, sans une contextualisation à son propre environnement et une évaluation critique de leur pertinence pour son équipe ou ses joueurs.

Ce biais peut étouffer l'innovation et la pensée critique au sein d’un staff technique. En bref, ce n’est pas, selon le biais de halo ci-dessous, parce que ceux qui affirment ont été ou sont considérés comme de grands joueurs et entraîneurs, qu’ils ont, de fait, raison quoi qu’ils disent et discutent. À ce titre et connaissant leur pouvoir d’influence, il leur revient en responsabilité par leur statut d’expliquer avec sagacité leurs propos et de les justifier afin qu’ils profitent au plus grand nombre. Sans cela, leurs dires sont des opinions qui ne valent pas plus et pas moins que celles de tout un chacun.

Le biais de disponibilité : ce qui est facilement rappelé semble plus important !

Le biais de disponibilité fait accorder plus de poids aux informations qui sont facilement accessibles à la mémoire, souvent parce qu'elles sont récentes, marquantes ou émotionnellement chargées. Un PPF pourrait ainsi surestimer le risque d'une blessure spécifique s'il vient d'en être témoin ou s'il en a récemment entendu parler. De même, un exercice spectaculaire, mais potentiellement peu efficace pourrait être privilégié simplement parce qu'il est aisément remémoré ou associé à un succès passé.

Le biais rétrospectif : le piège du « C’est évident, je le savais déjà »

Le biais rétrospectif ou biais du « je le savais déjà », pousse à croire, après un événement, que son issue était prévisible dès le départ. Dans la préparation physique footballistique, cela peut conduire à une évaluation biaisée des décisions passées. Après une blessure, un PPF pourrait se convaincre rétrospectivement que certains signaux d'alerte étaient évidents, même s'ils ne l'étaient pas à l'époque. Ce biais peut entraver un apprentissage objectif des erreurs et une adaptation des stratégies futures.

Le biais d'ancrage : l'Influence de la première information

Le biais d'ancrage se produit lorsque l’on se fie trop à la première information reçue (l'ancre) lors de la prise de décision. Par exemple, si un PPF reçoit une première estimation de la charge d'entraînement « idéale » pour un joueur, il aura tendance à ajuster ses décisions autour de ce chiffre initial, même si des informations ultérieures suggèrent qu'il est inapproprié. Ce biais peut limiter la flexibilité et la personnalisation des programmes d'entraînement.

Le biais d’optimisme : la surestimation systématique du succès

Ce biais pousse les PPFs à sous-estimer les risques et à surestimer les chances de réussite. Un PPF peut ainsi croire de manière excessive en l’efficacité d’un nouveau protocole d’entraînement ou en la récupération rapide d’un joueur après blessure, sans tenir compte des probabilités réelles ou de ses précédents. Cette vision trop positive peut entraîner une prise de risques inutile ou une mauvaise gestion de la charge, augmentant ainsi le risque de rechute ou de contre-performance.

Le biais de statu quo : la résistance au changement

Le biais de statu quo se manifeste par une préférence marquée pour les méthodes ou routines déjà en place, simplement parce qu’elles sont familières. Cela peut amener les PPFs à s’accrocher à des programmes obsolètes ou inadaptés à l’évolution du jeu ou à la condition physique des joueurs. La peur de l’inconnu et/ou l’inertie organisationnelle freinent alors l’innovation, même face à des preuves solides d’efficacité supérieure d'autres méthodes.

L’effet Dunning-Kruger : la surestimation de ses compétences

Ce biais consiste à surestimer sa propre expertise à cause de son bas niveau de compétence pour l’évaluer. Dans la préparation physique footballistique, cela peut pousser certains à ignorer les recommandations scientifiques, à négliger la formation continue ou à mal interpréter des données, croyant à tort maîtriser tous les aspects d’une problématique. Cela peut conduire à des erreurs d’analyse, des plans d’entraînement inadaptés ou des prises de décisions stratégiques infondées.

Le biais de représentativité : l’illusion du prototype

Ce biais amène à évaluer des situations ou des joueurs en fonction de stéréotypes ou d’idéaux-types catégorisés par des typologies arbitraires parce que sans validité objective. Par exemple, un PPF pourrait penser qu’un joueur grand et musclé est nécessairement endurant ou puissant, négligeant une évaluation individualisée. Cela peut conduire à des erreurs de jugement et à des entraînements inadaptés, basés sur des « profils types » plutôt que sur des données concrètes.

Le biais de l’effet de halo : la contagion des qualités perçues

Ce biais se manifeste lorsque la perception d’une qualité (par exemple, le charisme ou le capital médiatique d’un joueur ou d’un coach) influence indûment le jugement sur ses compétences dans d’autres domaines. Un PPF peut ainsi être tenté d’adopter sans esprit critique une méthode simplement parce qu’elle est associée à un entraîneur à succès, sans en examiner le bien-fondé scientifique ou contextuel.

Le biais de conformité : se fondre dans la masse par effet de groupe

Ce biais survient lorsqu’un individu adapte, par besoin d’appartenance, par ignorance, par loyauté, par incertitude, par incompétence, par position hiérarchique, par inexpérience, par manque d’estime et de confiance de soi, son jugement et ses manières de faire à celui du groupe, même si ce dernier est dans l’erreur et qu’il le sait.

Il pousse à aligner ses opinions sur celles de la doxa dominante, souvent pour éviter les conflits ou l’isolement. Cela peut créer un climat où les voix divergentes et critiques sont perçues comme perturbatrices. C’est là qu’intervient la maxime « tuer le messager pour ne pas écouter le message » : au lieu de se confronter à une réalité inconfortable qui remet en question, on choisit de discréditer ou d’ignorer le PPF qui la porte, renforçant ainsi une forme d’aveuglement collectif alimenté par la conformité.

Il peut aussi empêcher de revenir sur une décision préalablement prise alors qu’elle s’est avérée complètement fausse. C’est même l’effet inverse, puisque pour ne pas se dédire, on préfère confirmer sa mauvaise décision plutôt que d’en adopter une plus appropriée.

Son occurrence est renforcée par le fait que dans un domaine très concurrentiel ou la moindre faute est épiée et les résultats exigés, faire comme tout le monde protège le PPF. Cela lui permet de s’exempter de toute faute en attribuant ses erreurs aux dictats dominants dans la préparation physique footballistique.

Ce biais produit de fait un nivellement par le bas de la préparation physique footballistique puisqu’il n’incite pas à faire mieux, mais à faire comme tout le monde. Dans sa forme la pire, ce biais peut générer des réseaux kakistrocratiques qui excluent de fait tout regard, point de vue et réflexion différents alors que le football, c’est le partage et l’innovation constante. Couplé au biais de résistance au changement ci-dessus, le football des talus résume très bien cette situation par l’expression « Y en a point comme nous ».

Atténuer les biais : en éclairant ses prises de décisions

Si les biais cognitifs sont inhérents au fonctionnement mental, il est possible de mettre en place des stratégies pour en atténuer l'impact sur les décisions en préparation physique footballistique selon les exemples suivants :

· Être conscient de ses propres biais : L'auto-réflexion et la reconnaissance de nos propres tendances cognitives sont une première étape essentielle.

· Ne pas penser comme tout le monde : Comme il n’y a pas de vérité omnisciente dans la préparation physique footballistique, il convient de penser autrement pour repousser ses limites du savoir. Cela ne signifie pas refuser dogmatiquement le savoir actuel, mais de le soumettre à ses questions

· Monitorer ses interventions : Piloter ses interventions selon des critères de qualité (rigueur, sobriété, sagacité, cohérence, consistance, patience) et un modèle de la performativité de son entraînement physique footballistique

· Encourager la pensée critique : Cultiver un environnement dans lequel les hypothèses sont remises en question et où différentes perspectives sont valorisées.

· Rechercher activement les informations contradictoires : Se forcer à prendre en compte les preuves qui remettent en cause nos croyances initiales.

· Solliciter l'avis de plusieurs experts : Croiser les perspectives et confronter ses idées avec d'autres professionnels peut aider à déceler les angles morts.

En conclusion, les biais cognitifs sont des réalités psychologiques qui peuvent subtilement influencer les décisions en préparation physique footballistique. En développant une conscience de ces pièges de l'esprit et en adoptant des stratégies pour les contrer, les PPFs peuvent s'efforcer de prendre des décisions plus objectives et ainsi optimiser la performance des joueurs. Dans cette perspective, la vigilance cognitive est une compétence aussi essentielle que la connaissance de la physiologie de l'exercice ou de la biomécanique du mouvement puisqu'elle en détermine la qualité d'apprentissage et d'application.

[1] Daniel Kahneman, Système 1 / Système 2, Les deux vitesses de la pensée, Editeur Flammarion, 2016. Albert Moukheiber, Votre cerveau vous joue des tours, Editions Allary, 2019, Albert Moukheiber, Neuromania, le vrai du faux sur votre cerveau, Editions Allary, 2024.

Commentaires