En étirant leurs triceps, les joueurs se déplaceront plus rapidement !?

- xavierblanc

- 7 mai 2025

- 8 min de lecture

Dernière mise à jour : 4 sept. 2025

A priori, cette affirmation paraît absurde, donc provocatrice, alors qu’elle est résolument l’inverse. Elle s’est insinuée dans mon chapeau à cause de mes échanges avec le posturologue Mathieu Baroni. Sa disruptivité m’a incité à réfléchir sa validité sous l’angle de son possible apport à la préparation physique footballistique.

Cette réflexion soulève trois enjeux. Premièrement, elle vise à mieux comprendre comment la vitesse footballistique est produite sur le plan postural, dans le but d’identifier de nouvelles pistes pour optimiser son entraînement. Deuxièmement, elle met en lumière la pertinence et l’efficacité de l’approche posturale dans la préparation physique des footballeurs. Troisièmement, elle tente modestement de contribuer à l’analyse des causes des blessures aux ischio-jambiers chez les joueurs, et, par conséquent, d’enrichir les stratégies de prévention.

Dans ce but, j’ai d’abord reconstruit la chaîne causale reliant une restriction des triceps à la production de la vitesse maximale footballistique, afin d’en identifier les facteurs limitants. Ensuite, en appliquant le principe selon lequel « supprimer les causes revient à supprimer leurs effets », cette réflexion se conclut par des propositions d’entraînement susceptibles d’éliminer ces facteurs limitants.

L’identification de la chaîne causale en question

Le corps humain fonctionne comme un système de chaînes musculaires et fasciales [1]. Autrement dit, selon une approche biotensègre, une restriction de mobilité dans une région peut affecter d’autres segments, parfois éloignés, par le biais de connexions tissulaires ou nerveuses.

Les triceps font partie de la chaîne postérieure, qui s’étend des doigts jusqu’aux orteils, en passant par les bras, le dos, les fessiers et les jambes. Une perte d’extensibilité au niveau des triceps peut entraîner des compensations ailleurs dans la chaîne. Le corps cherchera alors à maintenir un équilibre global de posture et de mouvement, souvent au prix d’une restriction localisée dans d’autres segments. Dans cette logique, une restriction des triceps nous renseigne, à la fois localement et globalement, soit glocalement, sur le fonctionnement postural du corps et sur d’éventuelles zones de tension ou de compensation [2].

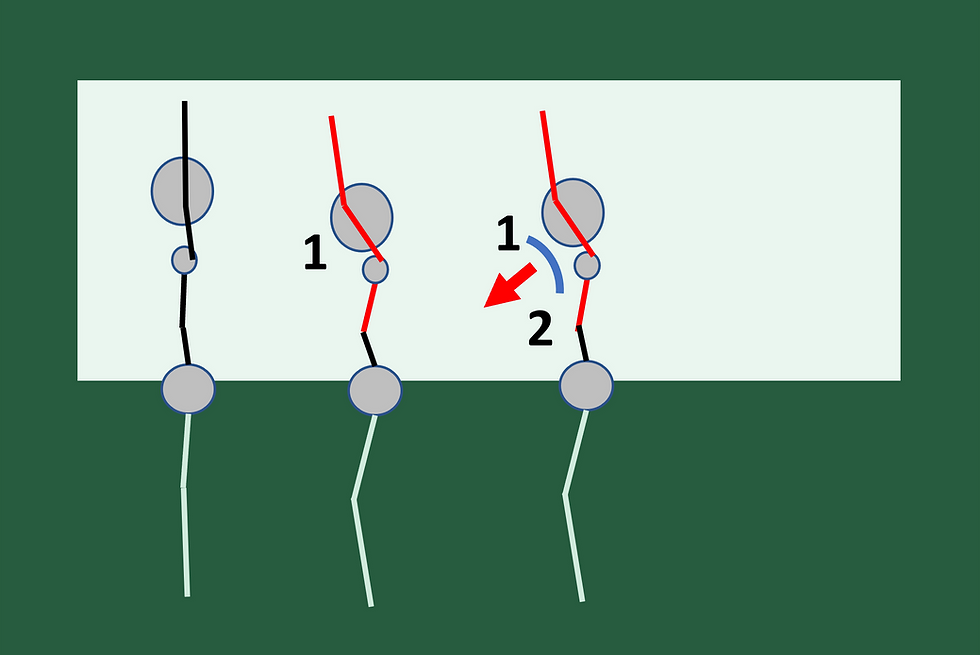

Sans la nécessité de savoir quoi est à l’origine de quoi, une restriction des triceps (1) va généralement de pair avec une restriction de la chaine antérieure au niveau thoracique. Cela tire la tête devant l’axe vertical corporel d’équilibre (2).

1. Pour éviter de tomber, les muscles statiques de la chaîne postérieure translatent par tension isométrique, ou font contrepoids, ce tirage du corps vers l’avant-bas.

Cela se remarque par une hypercyphose des rachis cervical et thoracique indiquant des surtensions des fléchisseurs de la nuque ainsi que des muscles spinaux (3). Ces surtensions s’expriment par une ceinture scapulaire formant un bloc indissociablement compact avec une rotation interne des épaules. Le tout a tendance à générer un dos voûté.

2. Dans ces conditions, se tenir droit ou simplement

se redresser pour jouer, passe par un renversement arrière en bloc de la ceinture scapulaire. Ce balancement génère par translation, pour que le corps reste dans son axe d’équilibre vertical, une hyperlordose du rachis lombaire (4). Cela accentue les courbes du S de la colonne vertébrale, ce qui est susceptible de péjorer sa fonction de répartition et d’absorption des pressions sur les vertèbres.

3. Cette hyperlordose lombaire va entraîner une antéversion du bassin (5) qui surtend les ischios (6) sachant que leurs points d’insertion sont les tubérosités ischiatiques. Elle va aussi fixer le maintien des masses corporelles sur les quadriceps (7).

Les conséquences de cette organisation posturale sur la production de la vitesse maximale footballistique

D’un point de vue postural, la pratique du football tend à rendre la structure corporelle des joueurs concave sur le plan sagittal. Cette concavité résulte notamment de la conduite du ballon, qui implique, d’une part, des appuis podaux en médio-pied afin de maintenir l’équilibre nécessaire à l’exécution des gestes techniques, et, d’autre part, des appuis qui ne dépassent pas le niveau des genoux lors de la pose des pieds au sol.

Cette configuration posturale projette la ceinture scapulaire des joueurs vers l’avant et le bas, ce qui limite leur capacité à allonger efficacement leurs foulées vers l’avant. Cette projection est non seulement entretenue, mais souvent amplifiée par le schéma dominant des déplacements en accélération propre au football, qui pousse les joueurs à se pencher en avant pour projeter leur corps vers l’avant. Ce mouvement s’apparente à un plongeon que les joueurs cherchent à freiner en « (rétro)pédalant » avec les bras. Ils deviennent alors dépendants de leurs membres supérieurs pour maintenir leur équilibre. Or, dans l’idéal, les bras ne devraient pas être moteurs du mouvement, mais en constituer des dynamiseurs. L’autre solution complémentaire est que les joueurs arquent leurs dos ou tiennent leur équilibre par une sollicitation accrue des lombaires et des spinaux, ce qui entraîne une rétraction du complexe pelvi-lombaire.

Comme évoqué précédemment, la projection avant-bas de la ceinture scapulaire entraîne une projection similaire de la tête. En conséquence, les capteurs visuels des joueurs, en l’occurrence leurs yeux, sont orientés vers le sol, ce qui limite leur capacité à balayer visuellement les espaces de jeu. Dans ce contexte, si un joueur ne prend pas l’information avant de jouer, cela peut être le symptôme d’un déséquilibre postural plutôt qu’un manque d’intention ou de concentration.

Ce constat invite à reconsidérer les exhortations systématiques des entraîneurs à « lever la tête » pour prendre l’information avant. Si les joueurs ne le font pas, ce n’est pas nécessairement qu’ils ne le veulent pas, mais plus probablement qu’ils ne le peuvent pas, étant mobilisés inconsciemment à stabiliser leur posture par la vision.

Cette indisponibilité posturale les extrait de la rythmique collective de l’animation du jeu, générant des décalages à la fois temporels et spatiaux. Il est également intéressant de noter que cette problématique se retrouve parfois chez les arbitres, ce qui peut contribuer à des erreurs d’arbitrage. Non par manque de jugement, mais tout simplement parce que certaines actions échappent inconsciemment à leur champ visuel.

Si les joueurs se meuvent dans cette organisation corporelle, ils se mettent aux niveaux des variations de vitesse de l’animation du jeu de plus en plus saccadée et réactive, en élevant leur fréquence de foulée par des pas de plus en plus petits. Cette surfréquence fragilise leurs ischios par sursollicitation énergétique, péjore leur élasticité musculaire par manque d’étirabilité, ce qui obère leurs techniques du ballon et de déplacement par « précipitationnite ».

De plus, cette concavité sagittale plus ou moins prononcée enferme l’énergie mécanique des joueurs en les empêchant de l’exprimer pleinement dans leur gestuelle footballistique. Ce phénomène ne traduit pas un manque de force, mais plutôt une force latente, sous-exploitée Ceci pour affirmer que dans ce cas, il ne sert strictement à rien de développer la force des joueurs si on ne l’a pas libérée préalablement par redressement postural. Autrement dit, si votre voiture est en première, il ne sert à rien « d’écraser le champignon » pour aller plus vite, mais plus intelligemment de passer harmonieusement la deuxième puis la troisième. Le but est que les joueurs puissent « fluidement s’amplifier projectivement » pour s’approprier performativement les espaces de jeu, donc dominer l’adversité.

Il s’agit aussi de saisir qu’une restriction de la chaîne antérieure restreint la motilité de la cage thoracique. Cette restriction entraîne une respiration haletante, qui empêche une expulsion complète de l’air des poumons et, par conséquent, réduit le volume pulmonaire disponible pour l’inspiration. Cela impacte mécaniquement la VO2 max des joueurs, diminuant ainsi leur capacité de récupération entre les efforts. En se substituant à la respiration diaphragmatique, cette respiration haletante prive les joueurs des bienfaits de l’activation du diaphragme, qui, au-delà de son rôle dans l’oxygénation, stimule le système nerveux parasympathique, favorisant ainsi un état de calme et de lucidité. Cette régulation permet aux joueurs de mieux gérer les fluctuations émotionnelles propres au football. De plus, il convient de souligner que les respirations profondes et diaphragmatiques améliorent le retour veineux, contribuant ainsi à une récupération plus rapide après les efforts, que ce soit lors des entraînements ou des matchs.

Dans cette organisation corporelle, il est fréquent que ce soient les quadriceps qui « maintiennent » toute la structure corporelle pour qu’elle reste dans l’axe vertical de l’équilibre. Ce phénomène se manifeste visuellement par des quadriceps particulièrement développés (7). Cependant, cette sursollicitation rend les quadriceps forts mais également fatigués. En conséquence, ils se contractent excessivement, créant des surtensions au niveau de leurs insertions patellaires. Cela entraîne des douleurs aux genoux, en particulier au niveau des tendons rotuliens, qui peuvent devenir chroniques, à l’instar de la maladie d’Osgood-Schlatter. De plus, cette surtension généralisée des quadriceps tend également l’ensemble des articulations du genou, ce qui constitue sans doute un facteur favorisant les ruptures ligamentaires, en raison du manque de flexibilité articulaire qu’elle génère.

De plus, la restriction des quadriceps entraîne des co-contractions impromptues des ischios, en raison de la relation agoniste-antagoniste qui les lie. En d'autres termes, une restriction des quadriceps limite l’extension des ischios, ce qui accentue la sensibilité au déclenchement du réflexe myotatique. Cette limitation réduit également l’extensibilité des ischios, les rendant moins performants énergétiquement et altérant leur capacité à exécuter des contractions pliométriques. Par un effet domino, cela diminue également leur élasticité musculaire.

Par ailleurs, la concavité corporelle, alimentée par une cage thoracique restreinte et une rotation interne des épaules, projette les genoux vers le bas, ce qui coupe l’amplitude de la foulée. Les bras, au lieu de s’ouvrir en rétroversion contralatérale pour permettre aux genoux de se projeter vers l’avant, se balancent latéralement en cisaille. Ce « coupage » de la foulée vers l’avant entraîne une ouverture latérale des cuisses. En conséquence, ce sont les adducteurs qui sont sollicités pour propulser le mouvement vers l’avant, alors que ce rôle revient aux quadriceps. Cela donne des joueurs qui se déplacent tendanciellement en crabe. Pour résoudre cette latéralité, ce type de joueurs allonge leur foulée en les poussant vers l’avant par leur force, ce qui s’assimile à de la « forcite ».

Enfin, il est facilement compréhensible qu’une chaine antérieure restreinte couplée avec une ceinture scapulaire bloqué empêchent la mobilité nécessaire de la tête pour le jeu de tête.

Mes propositions de mesures d’entraînement physique footballistique

Le constat général est qu’une rétraction vers l’avant de la ceinture scapulaire, que l’on identifie par des triceps rétractés, limite l’extension de hanche ou l’engagement optimal des ischio-jambiers. Pour prévenir ce phénomène, voici mes recommandations hétérarchiques pour l’entraînement physique en football.

1. Eviter des renforcements concentriques de la chaine antérieure afin d’éviter de renforcer la concavité posturale des joueurs. Cela exclut des abdos droits, des développés-couchés, les tractions et appuis-fasciaux, sauf s’ils sont réalisés en mode excentrique.

2. Redresser posturalement les joueurs dans la gestuelle footballistique. Je l’effectue fonctionnellement par mon école de vitesse footballistique dont les principes didactiques sont la recherche d’un alignement corporel rectiligne cultivant l’amplitude, la projection et la variation gestuelles. Cet alignement rectiligne s’obtient aussi par des extensibilités des chaînes antérieure et postérieure.

3. Un développement qualitatif de la vitesse footballistique par une amélioration du taux de montée de la puissance musculaire, ne doit jamais induire une restriction angulo-articulaire péjorant leur amplification projective.

5. Pour favoriser des retours à l’équilibre qui ne génèrent pas des surtensions corporelles. Il s’agit de fixer ces tensions sur le bassin pour mieux les canaliser par un renforcement corporel en X.

6. Eviter tous les exercices de surfréquence qui empêche une amplification corporelle à l’exemple des échelles de course qui sont à bannir. Le but est de marier au mieux fréquence et amplitude de foulée.

7. Renoncer aux séances de musculation segmentées en bas et haut du corps, puisque cette segmentation est artificielle à l’exemple d’un développé-couché concentriquement mal exécuté qui a des conséquences indirectes sur l’étirabilité des ischios.

[1] Godelieve Denys-Struyf, Les chaînes musculaires et articulaires, Editions Ictgds, juin 2000. Thomas W. Myers, Anatomy Trains, Les méridiens myofasciaux en thérapie manuelle. Editions Elseiver-Masson, 2023.

[2] Pour savoir ce que comprend la posturologie, lire notamment, Marie-France Clenet, Christiane Hervault, Guide de l'orthoptie, Editeur Elsevier Masson, 2013. Aldous Huxley, L'Art de voir. Lire sans lunettes grâce à la méthode Bates, Payot, 2004, Nicolas Meyer, Le grand livre de la posturologie, Editions Eyrolles, juin 2016. Alain Scheibel, Françoise Zamfirescu, Pierre-Marie Gagey, Philippe Villeneuve, Pratiques en posturologie, Editions Elsevier Masson, 2017. Gérard Vallier, Traité de posturologie, clinique et thérapeutique, Editions Posturopole, 2014.

Commentaires